经营分析会要结构化还原经营现场

真正的经营分析,不是看表格,不是听汇报,而是穿透数据表象、还原业务本质。

而“还原”,本质上是一种结构化建模的过程。

通俗说:你看到的是一堆数字和图表,但你要做的,是借由这些表象信息,反推出背后的经营逻辑与动作机制。

01|什么是经营现场?常见的经营现场有哪些?

经营现场,就是价值创造和价值流转真实发生的地方。

经营现场不是会议室,不是PPT,而是数据背后的行动场、交易场、生产场和客户接触点。

常见的“经营现场”,有以下几个典型维度:

1.市场现场:需求发生之处

哪些客户在买?他们为什么买?

市场有没有变化?竞争对手动了什么?

销售人员怎么接触客户?客户反馈了什么?

对应触点:客户、市场、销售、渠道、广告、价格

2.订单现场:交易达成之处

客户下单了没?下单量和频率有没有变化?

成交周期变长了还是变短了?

折扣变多了?退货率上升了?

对应触点:报价、谈判、成交、回款、合同管理

3. 生产现场:价值制造之处(制造业核心)

产线稼动率?良品率?交付周期?

是哪个工艺阶段在卡脖子?

有没有产能浪费?有没有返工重做?

对应触点:工厂、工艺流程、BOM、设备、人工、生产计划

4.成本现场:资源配置之处

哪些环节在大量消耗资源?

是原材料价格变了?采购周期波动?人效低下?

固定成本和变动成本的比重结构有没有问题?

对应触点:采购、仓储、用工、物流、折旧、能耗

5. 交付现场:兑现承诺之处

产品是否按时交付?客户满意吗?

有没有投诉?有没有二次返工?

物流延误是谁造成的?仓储调度合理吗?

对应触点:供应链、库存、物流、售后、服务团队

6. 财务现场:价值沉淀之处

利润是怎么形成的?毛利波动来自哪里?

营收是结构性增长,还是靠一两个大客户撑着?

费用投入有没有边际效应?

对应触点:收入、成本、费用、利润、回款、应收账款

7.人员现场:组织行动之处

一线员工在做什么?目标清晰吗?

有没有重复劳动?有没有组织空转?

跨部门配合是否高效?

对应触点:组织架构、岗位责任、激励机制、团队行为

02|为什么需要“结构性”的还原?

你看到的,是静态的数字;你要做的,是从这些数字里复原出背后的系统性动作逻辑。

这就像犯罪现场的法医——不是复述尸检报告,而是借由每一处细节,重建出整场事件的发生路径:

先发生了什么?

是谁造成的?

为什么发生?

哪一环节可以预警?

下次如何避免?

在经营中也是一样:你不是在讲数据,而是在复盘系统。

而系统,要靠结构才能看得清。没有结构,你只能猜;有了结构,你才有判断、推理、决策的基础。

为什么必须“结构性”地还原这些现场?

因为经营的复杂性,不来自于某一个问题,而来自于问题之间的交叉耦合。

利润下滑,可能不是一个原因,而是多个现场的耦合反应:

市场端客户需求在转移;

销售端价格体系失控;

成本端原材料暴涨;

人员端激励机制脱节。

这些错乱,不会自动出现在报表里。它们必须被一层一层剥开,一环一环追溯,一步一步复原。所以你必须用结构化模型,把所有经营要素挂在一条主轴链上。

这不是为了好看,是为了看清:

每一个问题,在哪个现场?

每一个动作,产生了什么结果?

每一个偏差,如何干预?

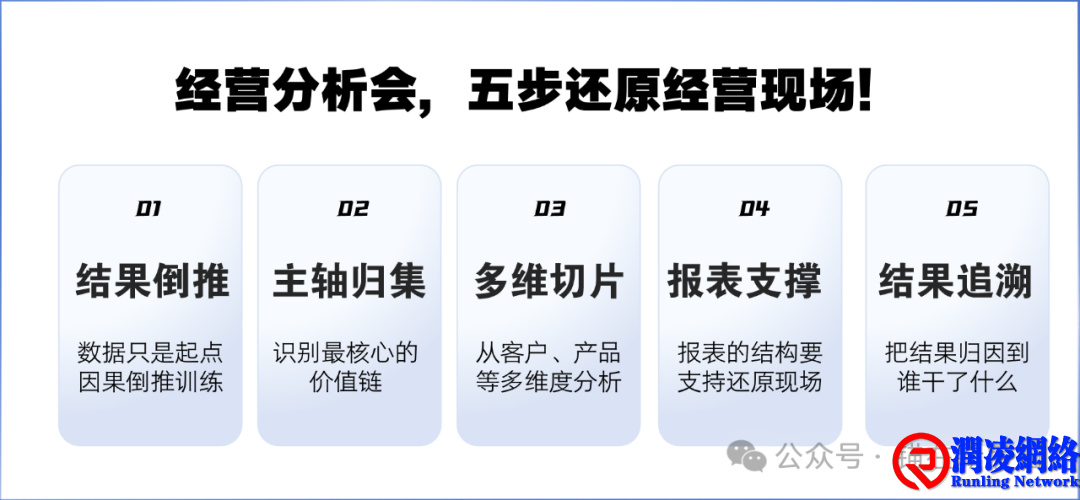

03|怎么结构性地还原经营现场?

从“结果”往回拆:数据只是起点

利润下滑 → 毛利变了还是费用变了?

毛利变了 → 单价下降还是成本上升?

成本上升 → 原材料、人工、制造费用、折旧哪个环节?

这是“因果链”倒推法,必须训练。

2. 建立“经营主轴线”:识别最核心的价值链

比如一个制造企业的主轴线可能是:

线索获取 → 订单成交 → 生产制造 → 成本控制 → 售后服务

结构性还原的目的,就是把所有指标、数据、动作归集回这条主轴线上,形成可解释的闭环。

3. 多维度分析:客户 / 产品 / 渠道 / 区域 / 时间

同一张报表,从不同维度切开,才会看到真问题:

某区域客户流失严重?

某SKU虽然销量高但长期亏损?

渠道A在推高收入但压低毛利?

维度决定视角,视角决定洞察。

4. 报表结构必须支持还原

很多企业做不好分析,是因为报表本身就没有结构。

看不到哪个SKU赚钱哪个亏钱

看不到销售费用分渠道归集

看不到客户生命周期与转化率

所以还原失败,不是人不行,是基础结构没搭好。

5. 把结果归因到“谁干了什么”

不是为了追责,而是为了找出动作与结果的真实关系链。

是谁的动作?在哪个节点?造成了什么结果?

是结构的问题?还是执行的问题?

想把经营真的管起来,就要从还原经营现场开始。

真正的经营分析,不是对数据复读,而是借助结构性视角,回到真实现场,解剖价值路径,修复经营系统。

没有结构的“还原”,是脑补;

没有现场的“分析”,是空谈。

转载保留链接!网址:http://blog.rlidc.com/post/1216.html

1.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;2.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。